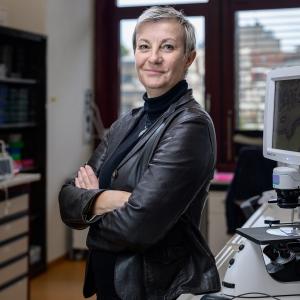

La Pre Marie-Catherine Vozenin, codirectrice avec la Pre Pelagia Tsoutsou du premier Laboratoire d’innovation en radiobiologie appliquée à la radio-oncologie (LiRR), est à l’origine de la radiothérapie FLASH. Zoom sur cette technique révolutionnaire qui pourrait considérablement améliorer le traitement des cancers et la qualité de vie des personnes concernées.

Pulsations : La radiothérapie ne souffre-t-elle pas d’une image un peu désuète auprès du grand public ?

Pre Marie-Catherine Vozenin : Elle est effectivement la plus ancienne des thérapies modernes utilisées contre les cancers. Mais la radiothérapie dont nous disposons aujourd’hui est bien loin de la version du début du 20e siècle, heureusement ! Cette technologie a beaucoup évolué et continue de faire l’objet de recherches et d’innovations. Celles-ci sont moins médiatisées que les avancées des thérapies médicamenteuses. Et pourtant, la radiothérapie constitue, avec la chirurgie, la technique la plus efficace pour le traitement des tumeurs présentes, par exemple, dans le sein, le poumon, la prostate, le côlon ou encore le cerveau. Il s’agit désormais d’une thérapie non seulement personnalisée, mais aussi très abordable.

La radiothérapie est souvent redoutée pour ses effets secondaires, notamment les échauffements cutanés et la formation de tissu cicatriciel. Ont-ils beaucoup diminué avec le temps ?

Toutes les thérapies contre le cancer ont malheureusement des effets secondaires. Ceux de la radiothérapie sont connus depuis le début de son utilisation et les scientifiques ont toujours cherché à les minimiser. La première avancée majeure en ce sens a été de fractionner les doses à appliquer, en procédant à des expositions quotidiennes, mais de quelques minutes seulement. Plus récemment, l’imagerie médicale a été d’une grande aide pour mieux cibler une tumeur et ainsi épargner au maximum les tissus sains qui l’entourent. Il y a trente ans, la zone irradiée était bien plus large qu’aujourd’hui et les effets secondaires, par conséquent, plus importants.

Comment la radiothérapie FLASH, une importante innovation dont vous êtes à l’origine, pourrait-elle encore réduire ses effets secondaires ?

Elle fait appel aux mêmes rayons que la radiothérapie standard et la dose délivrée est similaire, mais le temps d’exposition est beaucoup plus court. Au lieu de séances de quelques minutes, il serait possible de passer sous le millième de seconde ! Cette très courte exposition limite grandement l’impact sur les tissus sains.

Comment vos recherches sur cette technologie ont-elles débuté ?

Nous avons commencé nos recherches sur la radiothérapie FLASH avec mon collègue le Dr Vincent Favaudon il y a une quinzaine d’années. Nous avons constaté que pour une même dose de radiothérapie, mais délivrée de manière très courte, les poumons des souris sur lesquelles nous faisions les tests ne présentaient pas de fibrose, ce tissu cicatriciel qui se forme à moyen terme dans les tissus sains irradiés. Les tumeurs, elles, étaient bel et bien détruites. Nous avons travaillé durant plusieurs années, jusqu’à avoir accumulé assez de preuves pour susciter un intérêt dans la communauté de la radio-oncologie. Aujourd’hui, environ 2000 scientifiques dans le monde se penchent sur cette piste thérapeutique. Si plusieurs voies de recherche sont ainsi explorées, nous avons choisi, aux HUG, de nous concentrer spécifiquement sur les rayons X à ultrahaut débit de dose.

La radiothérapie FLASH sera-t-elle prochainement disponible pour les patients et patientes ?

Nous traitons depuis quelques années déjà des «patients et patientes», mais il s’agit d’animaux ! Dans le cadre d’une étude clinique, en collaboration avec la Pre Carla Rohrer Bley de l’École vétérinaire de Zurich, nous proposons cette option aux propriétaires de chats atteints de tumeurs ORL pour lesquelles il existe aujourd’hui peu d’options thérapeutiques. Des travaux semblables sont en cours sur des chiens-patients et la faisabilité de la radiothérapie FLASH commence à être évaluée chez les humains. Même si nous avons encore besoin de temps pour que cette technique soit employée en clinique, je ne doute pas que nous sommes en train de développer la radiothérapie de demain.

Pre Marie-Catherine Vozenin, codirectrice avec la Pre Pelagia Tsoutsou du premier Laboratoire d’innovation en radiobiologie appliquée à la radio-oncologie (LiRR)

Texte:

- Stéphany Gardier

Photos:

- François Wavre